公私ともに寄り添った、生涯の相棒サインペン

作詞家

阿久悠

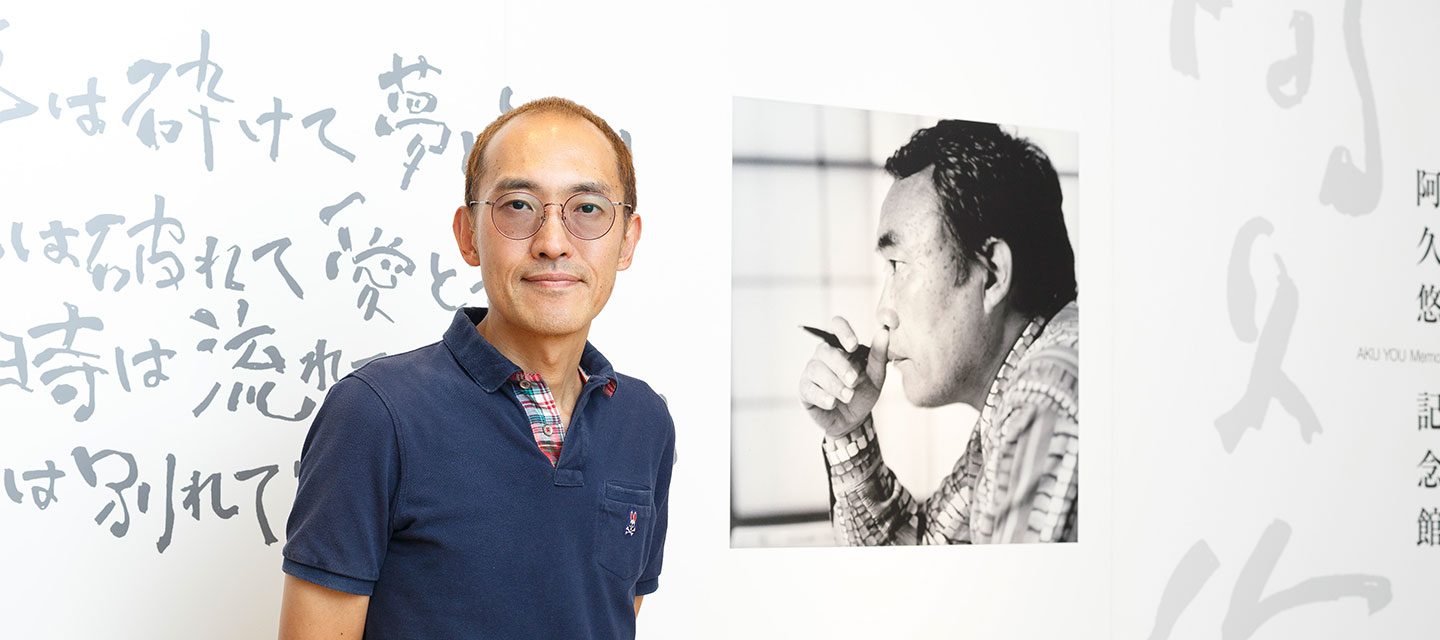

ピンク・レディー『UFO』、尾崎紀世彦『また逢う日まで』、沢田研二『勝手にしやがれ』など昭和の時代を彩った数々のヒット曲を手がけた作詞家、阿久悠さん。生涯で5000を超える詞を残し、作詞だけでなくTV番組の企画、小説、漫画など様々な作品を世に生み出してきました。そんな驚異の作品数を書き上げた阿久悠さんの仕事を支えたのは、実はぺんてるのサインペンであったことは音楽業界でも有名な話です。サインペンをこよなく愛し、長年に渡り公私ともに愛用したエピソードを阿久悠さんの長男、深田太郎さんに伺いました。

「父が亡くなった後、遺品の整理をしたときにものすごい大量の、しかも未使用のサインペンが出てきて、みんなでびっくりしたんですよ。僕の記憶に残っている“ものを書いている父の姿”は、サインペンを使って原稿用紙に向かっている姿でしたね。」

その言葉を象徴するように、阿久悠さんは自宅があった静岡県伊東市の押入れに、未開封のサインペンをダンボール何箱分もストックしていたといいます。

“思い立ったらすぐにメモ、書き始めたら一気に書く”

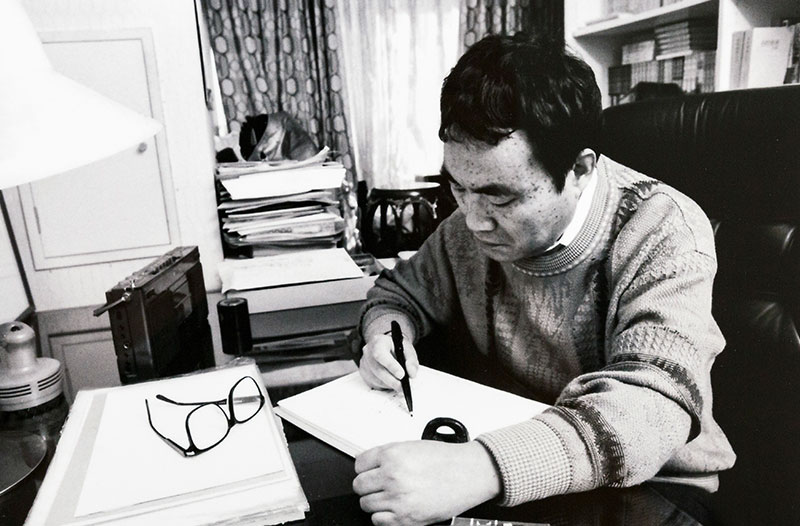

そんな仕事のスタイルにはいつも「スピード感」と「記録」が原点にあったそう。深田さん曰く作詞家という仕事柄、常日頃仕事のリズムをとても大事にしていたという阿久悠さん。作詞をする際には、下書きなしで原稿用紙にサインペンで清書。原稿用紙の上でスラスラとペンを走らせ、一気に書き上げていたといいます。そのリズムで書くときには、万年筆や他のペンではにじみやかすれが邪魔をしてしまう。だから、サインペンを愛用していたのだというのです。

さらに、自宅の至る所にはチラシの裏紙を綺麗に切ったメモ用紙があり、いつでもすぐに記録できるようにしていたそうです。そこに感じたことやアイデア、気になったことをサインペンでメモしていき、夜になるとそのメモを集めて日記を書くのが日課でした。

「父はデータ魔でしたからね。映画や本、新聞やTV、あらゆるものから情報を収集して記録していました。もちろんそんな時もサインペンを片手に。作詞はもちろん日記や手紙、ちょっとしたメモでさえもね。」

阿久悠さんがそこまでサインペンを愛用した理由を尋ねると、一番の魅力はその「機能美」。ペンの重さ、インクの乾く速度、書き心地、そのすべてがお眼鏡にかなっていたといいます。

サインペンを使用するシーンは仕事だけに止まらず、実はプライベートでも「書く」という作業の時にはサインペンが常に隣にあったそう。

「僕が小さい頃、父親がサインペンで仮面ライダーを書いてくれたんですよ。父は絵もなかなか上手かった。すごく写実的な絵でね。サインペンで描いた絵に水をちょっと滲ませて濃淡をつける、なんていうテクニックも使っていた。すごく得意げでしたよ(笑)」

描いたものを水で滲ませて濃淡を出すという使い方は水性のサインペンだからなせる技。誰よりもサインペンを愛用し、使い方も独自に編み出していたようです。1963年のサインペン発売から亡くなるまで、実に40年以上使用していたことになります。仕事でもプライベートでもサインペンを愛用していたことから、阿久悠さんにとってサインペンはまさに生涯の相棒だったと言えるでしょう。

手書きでぶつけた熱い想い

そこから生まれる“狂気の伝達”

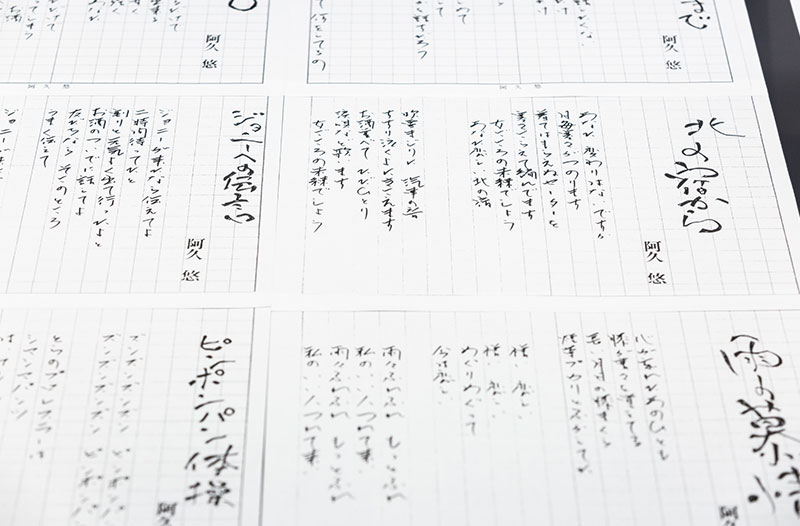

明治大学にある阿久悠記念館には、阿久悠さん直筆の作詞原稿や手がけた作品、晩年に書かれた小説などが展示されています。その展示の中にも、阿久悠さんがサインペンを愛用していたことが伺える特徴的なものがありました。阿久悠さんは亡くなるまで「手書き」での仕事にこだわっていたそうです。サインペンで原稿用紙に綺麗に書かれた歌詞の前には、必ず曲のタイトルをサインペンでレタリングした表紙がつけられていました。阿久悠さん自身がその作品の世界観を表現するようなデザインを、一つ一つ文字にして表現していたというのです。

レタリングの作業は、通常作品を書き上げる延長で最後に描かれていました。それは、作品に込めた自身の熱量をそのまま表紙タイトルに落とし込むため。時には繊細な筆文字のような体裁で、時には力強い劇的なタッチで作品のイメージに合わせて描かれていました。

「レタリングは父の中で、何か“儀式”のようなものだったんです。作品を書く時は、手書きで一気に書き上げていましたから、その作品に込めた想いをそのまま文字にぶつけて表紙タイトルに仕上げる。それで一つの作品が完成するという合図だったんですよ。」

それを印象付けるこんなエピソードが。ピンク・レディーの曲を担当した際にディレクターが急遽詞の変更を依頼し、レコーディングを翌日に控え時間のない中、急いで修正をすることに。

ディレクターが阿久悠さんが書き上げるのを隣の部屋で待つ間、ほんの少しの間居眠りをしてしまったといいます。ハッと気づいた時に、隣の部屋からサインペンでタイトルをレタリングするシャッシャという音が聞こえたそう。

「どうやら、作品が完成したみたいだ」とそのサインペンの音で気づいたといいます。そうして書き上げた詞が『サウスポー』として世に発表され大ヒットを記録しました。

そんな阿久悠さんの熱量が込められた原稿を直筆のままで欲しがる人も多かったと深田さんは言います。作曲家やディレクター、編集者など周りの人を魅了する力。阿久悠さんの手書きの原稿には何かそういった「熱」がこもっていたことが伺えます。

「父がよく言っていた言葉に“狂気の伝達”っていう言葉があるんです。自分が何かのきっかけで思いついたことや表現したい!といった「熱量」を、そのままの強さ、熱さで伝えるためには手書きが一番いいんだと。手書きのまま、レタリングで表情をつけて「熱量=狂気」を伝えたかったんですよ。そうすればそれを手にした作曲家、その先の歌い手、さらには観客にまでその熱が伝わる。そんな様を“狂気の伝達”と呼んでいた。そのためにも手書きじゃなきゃダメだったんです。」

手書きで表現することに強いこだわりを持っていた阿久悠さん。そのこだわりに一役買っていたのが、サインペンだったということもこの話から伺えます。

サインペン一本で勝負

音楽業界に一石を投じた阿久悠スタイル

阿久悠さんが作詞家としてデビューをしたのは、31歳のとき。広告代理店に勤めながら、二足の草鞋を履いて作詞活動をスタートさせたそうです。

当時のレコード会社には専属の作詞家がいて、フリーの作詞家が活躍できる場はまだほんの少し。ちょうどその時音楽業界ではビートルズの来日によりグループサウンズ(GS)のブームが巻き起こっていた。それまでの歌謡曲とは違う新たなムーブメントに、当時の専属作詞家たちはそれらの歌い手の作詞を受け入れない者も多かったそう。

しかし、そんな大御所たちの姿を横目に阿久悠さんは話がきた仕事にはなんでも手をあげたといいます。

「とにかく、世に出たかったんだと思います。詞を書いて世の中に何かを投げかけることは自分の存在証明。才能で食べてくという強い想いがあったんだと思いますよ。

それと同時に、大御所の作家とは違う自分のスタイルを顕示したかった。使い捨てのサインペンと紙さえあればどこでも仕事ができるっていう当時の業界では考えられないような、颯爽とした姿や、カッコつけた自分のスタイルをウリにしようとしていたんじゃないでしょうか。」

斬新なフレーズを残し、多くの人を驚かせた阿久悠さんは、その仕事のスタイルでも業界に新風を巻き起こしていたようです。

阿久悠さんは自身のモットーとしてこんな言葉を残しています。

「地味な生活、派手な作品」

当時の売れっ子作詞家が愛用していた高価な万年筆ではなく、使い捨てのサインペンをシンプルに使いこなす。そしてそこから、世の中をアッと驚かせる派手な作品を生み出していた阿久悠さん。その様子は、50年以上もそのシンプルな姿を変えず、時代の中で数々のブームを影で支えたサインペンと似ているような気がします。

もし今のデジタル時代に阿久悠さんが生きていたら、サインペンとともにこの時代をどう記録し、どんな熱を込めて作品を生み出していたのか。きっと私たちでは考えつかないような、斬新なアイデア使って私たちを驚かせてくれたに違いないでしょう。

- 阿久悠

- 1937年兵庫県生まれ。明治大学文学部卒業。

広告代理店宣弘社に就職し、音楽番組の企画などを手がける。

その後65年にフリーの作詞家としてデビュー。5000曲以上の作詞を手がけ、

数多くのヒット作を生み出した。

また、『瀬戸内少年野球団』と言った小説も発表し数々の作品を執筆。

97年には第45回菊池寛賞を受賞。99年には紫綬褒賞を受賞。

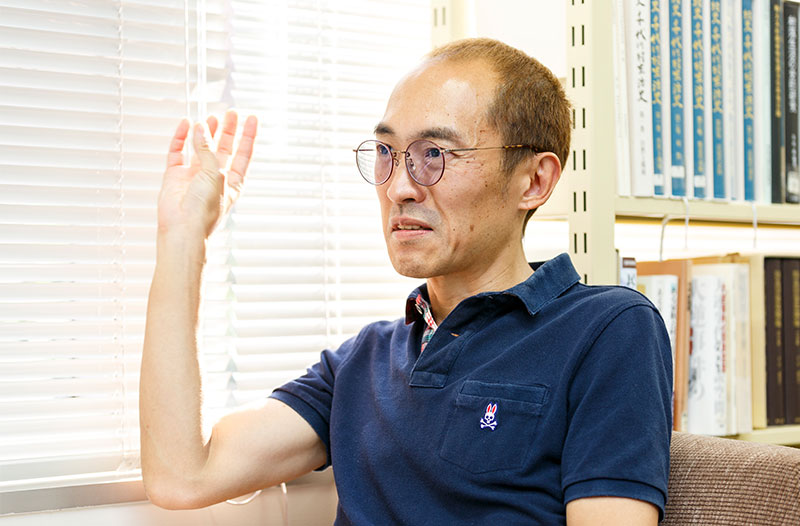

- 深田太郎

- 1965年神奈川県生まれ。阿久悠長男。

1992年ロックバンド「ジェンダ・ベンダ」のメンバーとして東芝EMI(当時)からデビュー。バンド解散後作曲家として活動。

現在作曲活動の傍ら株式会社阿久悠の取締役として、主に父・阿久悠が遺した業績を後世に伝える活動をしている。